يعيش السودان واحدة من أسوأ فتراته في التاريخ الحديث، حيث تتفاقم الأزمة الأمنية والاقتصادية والإنسانية يوماً بعد يوم، في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على السيطرة على الوضع، واستمرار حالة الانفلات الأمني التي تطال العديد من المدن والقرى، مترافقة مع انهيار شبه تام للخدمات الأساسية، وشلل القطاع الصحي، وانتشار الأمراض الوبائية القاتلة.

بلد على شفا تمزق شامل

في ظل مشهد قاتم تتراكم فيه الكوارث، تدفع الحرب المستمرة البلاد نحو المجاعة والانهيار الاجتماعي الكامل. وبينما تتساقط آمال السودانيين في غدٍ أفضل، لا يزال البعض يتمسك ببصيص أمل في أن تُظهر أية حكومة جديدة بعض الجدية في استعادة الأمن وتوفير الخدمات الأساسية. لكنّ الرياح، كما قال المتنبي، “تجري بما لا تشتهي السفن”.

لقد توسعت رقعة الحرب بشكل عبثي، فدمرت المدن، ومزقت النسيج المجتمعي، وخلّفت جراحاً عميقة في نفوس الناس، يصعب التئامها في المدى القريب. ولم تعد الحرب تهدد فقط الحاضر، بل أصبحت خطراً داهماً يهدد مستقبل السودان ووحدته الترابية وسيادته الوطنية.ة.

ثورة اختُطفت و”اللاعبون الخطرون” عادوا من جديد

لم تكتمل فرحة الشعب السوداني بتخلّصه من نظام البشير المتطرف بعد عقود من القمع والفساد، حتى بدأت قوى الثورة المضادة، من فلول الإسلاميين والمتربصين بمسار التحول الديمقراطي، بالعودة عبر تحالفات خفية وتنسيقات عسكرية سرية.

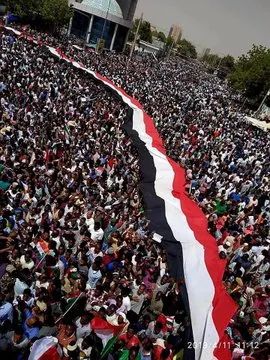

لقد أدهشت الثورة السودانية العالم بسلميتها ووحدة أهدافها وشعاراتها: السلام، تفكيك ميليشيا الجنجويد، إقصاء الإسلاميين المتطرفين، عودة الحريات، وبناء دولة المواطنة والقانون. لذلك، لم يكن مفاجئًا أن تصبح هذه المطالب خطاً أحمر لدى أعداء التحول الديمقراطي، ما دفعهم لتوحيد صفوفهم لضرب الثورة من الداخل والخارج.

ميليشيا الجنجويد المرتزقة أدركت أن لا مستقبل لها في السودان الجديد، فاختارت اللجوء للسلاح وحرق الأرض. في حين اختارت ميليشيات أخرى أسلوب المناورة، أما الإسلاميون الباقون من النظام السابق، فاستغلوا مكرهم وتحالفاتهم العميقة في مؤسسات الدولة، خصوصًا داخل الجيش، لتقويض مشروع الثورة والانقضاض على قياداتها.

داخل اللعبة الإقليمية مصالح ضيقة وأطماع مكشوفة

لم يكن أعداء الثورة من داخل السودان فقط. فقد لعبت أطراف إقليمية دورًا فعالًا في تأجيج الحرب، كلٌّ من أجل مصلحته. فقد وجدت دول مثل الإمارات ومصر وليبيا وتشاد وروسيا في حالة الفوضى فرصة ذهبية لإعادة رسم المشهد السوداني بما يتناسب مع مصالحها. فمنها من يسعى للتحكم في الموارد السودانية، ومنها من يخشى انتقال عدوى الديمقراطية لشعوبها، ومنها من تثأر من مواقف النظام السابق.

ولم تكن القوى الغربية بعيدة عن دائرة التأثير. فبسذاجة — أو تجاهل متعمد — اعتقدت بعض الدول الأوروبية أن ما يجري في السودان صراع بين الإسلاميين والقوى الديمقراطية. هذا التصور المجتزأ للطبيعة المعقّدة للمشهد السوداني منح المبرر الضمني لبعض الأنظمة الإقليمية للتدخل تحت شعار “التصدي للمتطرفين”، بينما ساهم فعليًا في إشعال الحرب وتفكيك ما تبقى من الدولة.

مجاز سياسي وتواطؤ دولي

الغريب أن الغرب، الذي لم يتوانَ عن التدخل في ليبيا، لم يقدم دعماً حقيقياً للثورة السودانية ولا لحكومتها الانتقالية في مراحلها الحرجة. بدلاً من ذلك، تُرك السودان فريسة لصراعات مستوردة وتحالفات مشبوهة.

هنا وجدت أنظمة مثل الإمارات ومصر وليبيا مصلحتها في الزعم بأنها تتدخل نيابة عن الغرب، فيما كانت تأمين مصالحها الاقتصادية والسياسية هو الدافع الحقيقي. وكان المستفيد الأكبر من هذا الالتفاف هو فلول الإسلاميين، الذين استغلوا المشهد لتصوير الأحداث على أنها مؤامرة غربية مزعومة هدفها تفتيت السودان. فالتف بعض السودانيين مجددًا حولهم بدافع الوطنيّة والخوف على ما تبقى من الوطن..

لا مكان للجنجويد والإسلاميين في سودان المستقبل

رغبة الشعب السوداني حاسمة وواضحة: لا عودة لقوى القمع والنهب والفساد.

لا يمكن لبلد بأكمله أن يثور من الأطراف إلى المركز، بمطالب واضحة وبشعارات موحّدة، ويسعى لبناء دولة مدنية عادلة آمنة، ثم يُقال إن صوته كان وهمًا أو مبنيًا على سوء تقدير. إنها ثورة شعب واعٍ، ناضج، دفع أثمانًا باهظة، ويعرف من هم أعداؤه، داخليًا وخارجيًا، لكنه لا يزال ينتظر دعمًا صلبًا من أصدقائه الحقيقيين في المجتمع الدولي.

قد يكون السلام بعيد المنال اليوم، لكن ما يزال ممكنًا إذا تم الاعتراف بجوهر الصراع الحقيقي، وإزالة الغطاء عن أدوات الخراب، ومساندة إرادة الشعب السوداني لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحفظ كرامته وتوحد أرضه وتؤمن مستقبله..